2025-07-18

文∕饒坤銘醫師 義大癌治療醫院內科副院長

收錄於2025.3月 no.102 《愛·Care會訊》

➤胃癌的隱形威脅:早期症狀容易被忽略

作為無聲的殺手之一,胃癌是最容易在早期被忽略的癌症。因為症狀和胃潰瘍十分類似,再加上大家對胃鏡的恐懼,導致一半以上的病人確診時已是第三或第四期。

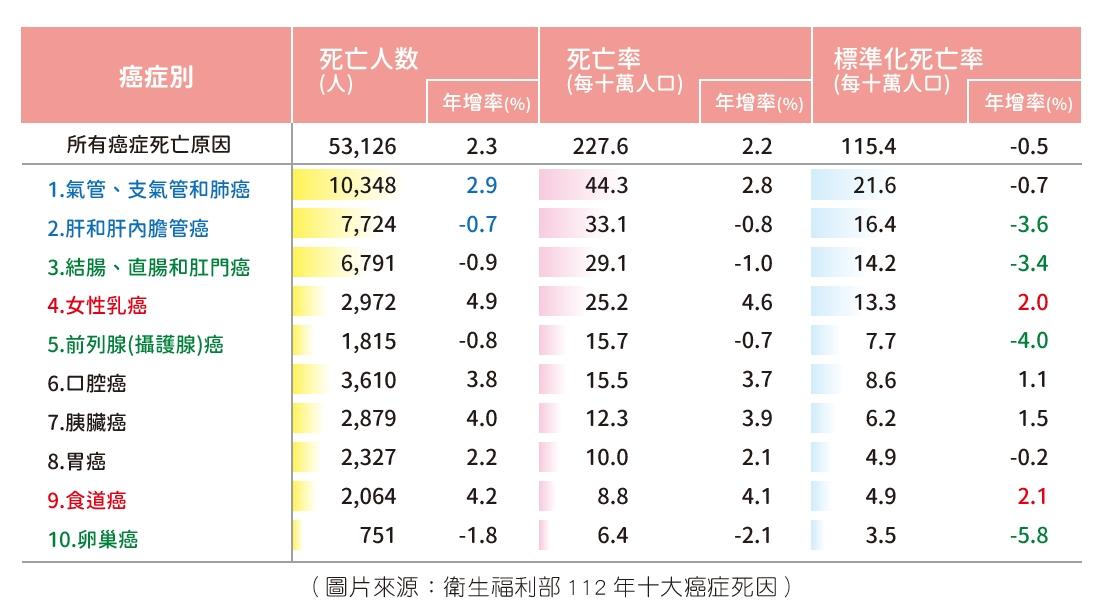

根據民國111 年國健署癌症登記年報,初次診斷的胃癌病人有4377 人,其中六成超過第三、四期,且多數為老年人,診斷時的年齡中位數為69歲,整體而言,男女比約3:2。更令人警覺的是,112 年死於胃癌的病人居然有2327 人。雖然胃癌是癌症十大死因中的第八位,但根據國外統計的數據,晚期胃癌(特別是第四期)的五年存活率只有7%。然而,值得慶幸的是近年來,胃癌的發生率正逐步下降。

胃癌的症狀在早期往往不明顯。胃癌的期別,關鍵是侵犯的深度。很早期的胃癌,因為腫瘤仍在很表面,所以不會引起疼痛或不適。再深一點,因為開始破壞到血管,會有類似胃潰瘍時的疼痛、出血、解黑便,這時,如果民眾願意去做胃鏡,還有早期診斷的機會,然而,大多數人聞胃鏡色變,寧願自行購買胃藥緩解不適,延誤了診斷的時機。

會讓病人願意來就醫的,通常是因為長期胃痛且服用胃藥都無法緩解;其次則是解黑便,這通常是胃出血的徵兆。但仍有少部份的病人直到腫瘤已經大到讓胃變形、阻塞,導致進食困難,噁心、嘔吐、體重減輕。甚至因為癌細胞轉移至其他位造成的症狀,例如:腹膜轉移,有腹水,阻塞造成腹脹,便秘;或是肝轉移引起肝腫大,因為疼痛才來就醫。

➤揭開胃癌成因:飲食習慣與幽門螺旋桿菌的關聯

胃癌的成因複雜,目前最大的危險因子,是幽門螺旋桿菌及醃漬的食物。最好的例子大概就是日本,因為飲食習慣中有較多醃漬物,胃癌發生率也高。

此外,年齡、曾經接受過切胃手術、抽菸、惡性貧血和少數家族遺傳等因素,也是已知的風險因素。也有研究指出A 型血型的人以及比較緊張的人,也比較容易得到胃癌。年齡、遺傳、血型等因素無法改變,飲食、生活習慣是可以調整的。這也是預防胃癌的關鍵。

隨著冰箱的普及和食物保存技術的進步,醃漬食物或不新鮮的食物已逐漸減少,有助降低胃癌發生率。此外,胃腸科醫師對幽門螺旋桿菌的研究及治療成果,也幫助減少胃癌發生的機會。

最鮮明的例子,是義大林肇堂副院長在2004 年帶領台大醫療團隊,與連江衛生局配合執行胃癌防治計畫,針對30 歲以上民眾,在2004 到2018年間進行5 次篩檢,並對感染者進行7 到14 天除菌治療。馬祖胃部幽門桿菌帶菌率從原本60%降為10%,胃癌發生率則降低25%。這是公衛史上的一大奇蹟,也證明殺菌可以減少胃癌的發生。

因此,未來新增加的癌症篩檢項目之一,就是以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌,適用50 至74 歲族群。

但是診斷率偏低的理由,主要是大家害怕做胃鏡。隨著醫療科技進步提供了更舒適的選擇,例如經鼻內視鏡,細管設計能減少不適感;也有無痛胃鏡,在麻醉睡著期間檢查,醒來就也做完了。

所有的癌症都依據腫瘤侵犯深度、淋巴結轉移位置與數量,及是否擴散至其他部位進行分期。除了胃鏡外,還要做電腦斷層,建議從脖子看到骨盆腔,特別是女性,因為容易有卵巢轉移。更進一步還可以做骨頭掃描的檢查,甚至作正子斷層攝影。

➤胃癌治療新時代:從傳統化療到標靶與免疫療法

早期的胃癌治療以局部治療為主,手術是必要的,切除的範圍與大小視診斷時的期別而定,除了胃部切除部分或全部外,周邊的淋巴結也會廓清。

原則上,長在胃和食道交接處的胃癌,得做全胃切除;若是比較常見的胃體部或靠近十二指腸的部分,可以做次全胃切除。

對於非常早期的胃癌,可以用內視鏡切除,傷口小,復原快,不影響胃原來的結構與功能。但若是已經有局部淋巴結轉移,則建議先給予化學治療,腫瘤縮小後,再來開刀,開刀後再追加化學治療,前後約4 個月的療程。為了提升化學治療效果,可以加上一年的免疫治療,這會讓腫瘤消失的機會,從7%上升到19%,但所費不貲。

這樣的觀念需要持續推廣,因此如果在手術前未進行化療,但腫瘤侵犯的比較深或已經有淋巴結轉移,仍需追加術後的化學治療,淋巴結轉移的數目比較多的話,甚至可以追加放射治療。

胃癌的化學治療,這幾十年來進展較為緩慢。主要以三大類藥物為主, 包括5-FU, 白金以及紫杉醇。5-FU 類藥物, 口服的有艾斯萬(TS-1), 友復(UFUR), 截瘤達(capecitabine),針劑就是5-FU。白金類則有順鉑(cisplatin),oxaliplatin。至於紫杉醇,則包括歐洲紫杉醇,美洲紫杉醇。依病患的期別,這些藥物會有不同的組合與健保給付的條件。然而,當這些藥物效果不佳時,其他藥物例如剋癌妥(irinotecan)的效果也就不好了。

那麼胃癌是否有最新的標靶或免疫治療?在早期, 曾有抑制血管新生的藥物欣銳澤(ramucizumab),可以合併紫杉醇用在第二線的治療,但因為健保不給付,大家就逐漸忘了。不過現在胃癌也會檢測Her-2 基因突變,在乳癌很重要的Her-2 突變,胃癌也驗得到,而且使用對應的標靶治療藥物,效果比單用化療還好,如果可以併用免疫治療,會更加提升控制機會。可喜的是,針對Her-2 的標靶治療藥物trastuzumab,健保會給付在晚期胃癌病人,與化療並用。可惜的是,跟乳癌的20 - 30%比起來,在胃癌驗到Her-2 的機會,台灣人小於5%。但胃癌的癌友不必灰心,未來還有優赫得,以及針對claudin 18.2 這個蛋白質的標靶治療藥物,今年也會引進台灣。

去年起, 健保更開放使用免疫治療藥物nivolumab 於晚期胃癌病人,是這幾年胃癌在健保一直沒有免疫治療可用的窘境的一大突破。一樣得跟化療並用,一樣有條件限制。

➤面對胃癌,積極篩檢與預防才是關鍵

整體而言,胃癌的發生率雖然逐年下降,但早期診斷比例仍然不高,未來除了推動胃癌篩檢外,還是建議能定期接受消化道內視鏡的檢查。主動檢查,積極治療,才是面對這個癌症的不二法門。